年に2回ある、春分の日と秋分の日の前後のお彼岸。

実家に帰ってご先祖様にお墓参りする人も多くいるかと思います。

お彼岸に、旦那の実家に帰ってお墓参りするのだけれど、お供えや香典の金額はどのくらいがよいんだろう?

お金を包む場合、封筒やその表書きは何て書くのが正しいの?

そんなお悩みないでしょうか。

私も結婚後、義実家のお彼岸にお金の包み方を知らなかったため、実の母に教えてもらい、恥をかかずに済みました。

お彼岸に、お金を実家や義実家にお供えする時の金額や、正しい包み方を知らないと非常識な人だと思われてしまう可能性があります。

この記事を読んで、お彼岸に正しくお金を包んでお供えできるようになりましょう。

参考にしてくださいね。

お彼岸にお金を実家に包む時の相場

お彼岸は、春分の日と秋分の日の前後3日を合わせた、それぞれ一週間の期間のことです。

お彼岸は、亡くなった方を偲ぶ、大切な期間です。

私が幼少の頃、大好きだった祖父を亡くし、とても寂しい思いをしました。

それ以降、お盆やお彼岸に親戚で集まって祖父を偲ぶと、祖父が近くにいるようで、とても安心した気持ちでいることができた事を思い出します。

大人になってから祖母も亡くなり、より、お盆やお彼岸を大事にしたい、と年齢を重ねるにつれて思うようになりました。

皆さんも、お彼岸に、実家のご先祖様の仏壇やお墓にお参りしたり、お寺にお供え物を持参したり、親戚や知人の家を訪ねたこと、一度はおありかと思います。

実家で、お供えとしてお金を包む場合もあるのではないでしょうか。

その、お供えのお金のことを「香典」と言います。

香典は元々、仏前にお線香を供えるという意味でしたが、現代ではお線香の代わりに「香典」として現金が包まれるようになったようです。

お彼岸に実家で香典としてお金を包む時の相場は、3,000〜5,000円が一般的です。

4000円などは避けた方がよい、ということですね。

嫁ぎ先の実家での彼岸の場合、旦那さんを通して確認しておくとよいかもしれません。金額の指定がある場合もあります。

果物や和菓子などをお供え物にする場合も、同程度の金額のものにしましょう。

お彼岸は出費がかさむ時期ですので、香典として現金を包むことで、ご実家の負担も減るのではないでしょうか。

お彼岸にお金をのし袋にどうやって入れる?選び方や入れ方を解説

ここでは、お彼岸に香典としてお金をお供えするとき、のし袋の選び方や入れ方について解説していきます。

まず、お金を入れるのし袋を準備します。

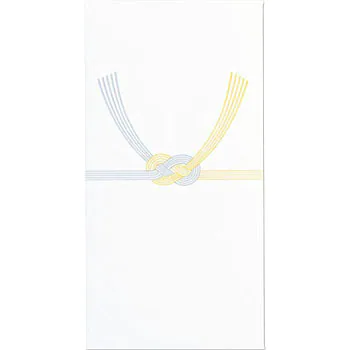

のし袋は不祝儀袋を用意してください。

近くのスーパーやコンビニなどでも手に入りますよ。

お彼岸の香典の水切りの結びは、白黒か双銀の結び切りのものを選びましょう。

結び切りの一種とされるあわじ結び(淡路結び)を使っても大丈夫ですよ。

関東地方が黒白、関西地方が黄白と地域によって色が異なりますので、地域ごと、確認する必要があります。

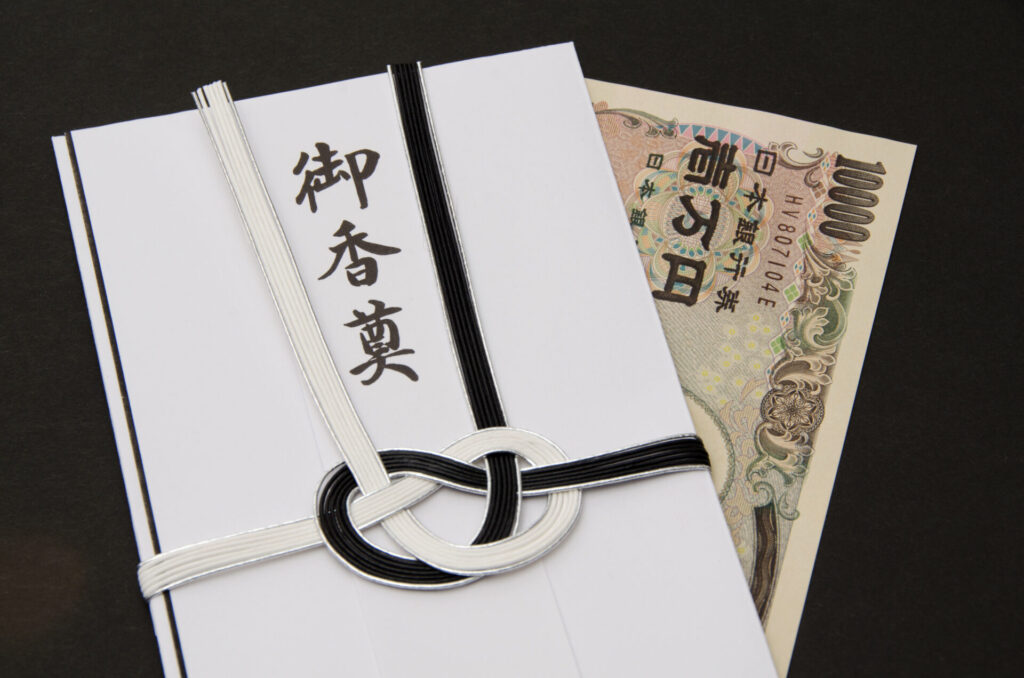

中袋にお金を入れる時にも注意点があります。

お札の表側が裏にして、お札の顔が見えないように入れます。

その後、中袋の表に金額、裏に住所と氏名を書きます。

お彼岸のお金の表書きは忌明け前は御霊前で忌明け後なら御供物料と書く

お彼岸のお供えするお金をのし袋に入れた後は、その袋に表書きをしましょう。

表書きは、忌明け前であれば「御供物料」ではなく、「御霊前」と書きます。

忌明け後なら「御仏前」または「御供物料」と表書きます。

お彼岸のお金を入れた香典の表書きは普通の筆ペンの濃さで大丈夫ですよ。

お金を入れたのし袋の表書きには名前は旦那さんの名前を書きます。フルネームでも問題ありませんが、身内の場合は下の名前だけでも問題ないです。

普段特段に字が汚い訳ではない私ですが、こういった表書きをペンで書くことが苦手です…ペン習字でも習っていればよいのでしょうけれど。

そういった人のために、記入済みのお彼岸に使えるのし袋も売っていますので検討してみましょう。

私みたいな、ペン習字が苦手な人には助かる商品です。

お彼岸にお金以外のお供え物は何を用意する?他にすることは?

お彼岸にお金以外にお供え物を用意するとき、何がふさわしいでしょうか。

またお彼岸で他にすることはなんでしょうか。

ここで解説していきます。

お彼岸に用意するお供え物

お彼岸に帰省する際には、お供え物を持参するのが常識ですが、お金に加えてお供え物も必要なのでしょうか?

そうではありません。上記でもご紹介した通り、お彼岸のお金の相場は3000円~5000円です。

その金額内でのお供え物か、お金かのどちらかにします。

どうしても、両方を持っていきたい方は、5000円前後で収まるようにすれば問題ないですよ。

お彼岸にふさわしいお供え物ってどんなものがよいの?

お供え物は以下を参考にしてください。

- お花(白や淡い色)

- お線香、ろうそく

- 果物

- ぼた餅(春のお彼岸)

- おはぎ(秋のお彼岸)

- 和菓子(日持ちしない生もののお菓子は避ける)

- 故人が好きだった食べ物やお酒

おすすめは、和菓子です。

親戚で集まることも多いお彼岸では、みんなで分け合いながら食べられる数が入っていて個包装になっているお菓子がいいですね。

お供え物を包む場合にもマナーがあります。

お供え物の場合も、黒白や双銀の結び切り(地域によっては黄白の結び切り)ののしをかけて、「御供」と表書きをしましょう。

お彼岸に時期にはスーパーやデパートでお供え用の物が販売していますので、のしが必要な場合は、依頼すれば付けてくれることが多いですよ。

お彼岸にすること

お供え物を無事準備した後、お彼岸にすることも確認しておきましょう。

<仏壇の掃除、お参り>

普段はなかなか手が回らない仏壇の掃除をお彼岸にしっかり行いましょう。

お彼岸当日は慌ただしくなってしまうので、余裕を持って事前に済ませておくのがよいですよ。

そして、忘れずに仏壇にお参りもしましょう。

ご先祖様への日頃の感謝の気持ちを込め、お供えをするのことも忘れないようにしてくださいね。

<お墓掃除、お参り>

ご先祖様をお参りする前に、お墓をきれいに掃除しましょう。

お墓掃除に必要な掃除用具もお忘れなく!

お墓掃除に必要な掃除用具

- タオルや雑巾、軍手、ゴミ袋など

お墓参りに必要な道具もそろえておきましょうね。

お墓参りに必要な道具

- 数珠

- 手桶

- 柄杓

- ライター

- お線香

- お供え物

お墓参りは、お彼岸の期間中であれば、いつお墓参りに行っても問題はありません。

できたら、春分・秋分の日を目安に行くのがよいとされています。極楽浄土と現世が最も近くなる日だと言われているからです。

お墓の開園時間などを確認の上、午前中〜午後の日中にお参りしましょう。

お墓参りは、きれいになったお墓に向かって合掌、礼拝し、静かにお参りをします。

可能であれば、家族揃ってお墓参りに行けると、ご先祖様もきっと喜ばれますよ。

私も小さい頃から、お墓参りは家族そろって行くイベントでした。

お墓をきれいにして、お参りして、大好きだった祖父や祖母を思い出し、美味しい和菓子を食べる、好きな行事の一つでした。

きっとそんな私たち家族を、祖父母も空からあたたかく見ていたのではないかと思います。

お彼岸の時期にどうしてもお墓参りに行けない場合はどうしたらよいの?

基本的には、お彼岸の間にお墓参りをした方がよいです。

しかし、それが難しい場合には、香典やお供え物を送るだけではなく、日をずらしてお墓参りをして、故人を偲ぶようにしましょう。

まとめ

- お彼岸は、春分の日と秋分の日の前後3日を合わせた、それぞれ一週間の期間のこと

- お彼岸にお金を実家にお供えする時の相場は5000円

- お彼岸の香典の水切りの結びが白黒か双銀の結び切りの不祝儀袋を選ぶ

- のし袋の中袋には古いお札を、お札の表側が裏にして、お札の顔が見えないように入れる

- お彼岸のお金を入れたのし袋の表書きは、「御供物料」や、「御花料」と書く

- お彼岸に実家にお供えするものはお金以外では、お花、お線香、ろうそく、果物、ぼた餅、おはぎ、和菓子、故人が好きだった食べ物やお酒などがよい

- お彼岸には仏壇やお墓の掃除とお参りをする

お彼岸で実家に香典でお金を包み、故人を偲びましょう。

この記事が少しでもあなたのお役に立ちましたら、嬉しいです。ぜひ参考にしてください。