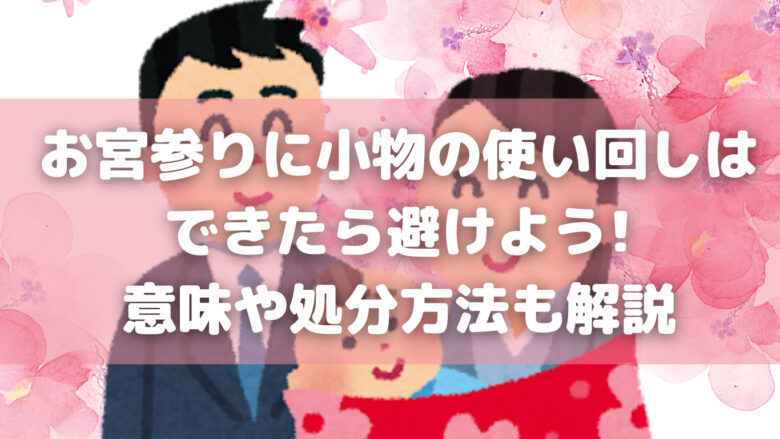

赤ちゃんが生まれてから、最初の行事であるお宮参り。

そんなお宮参りをもうすぐ控えているご両親の方々、こんな疑問はないでしょうか。

お宮参りに使う小物は、上の子の時の使い回しでも大丈夫かな?

お宮参りする赤ちゃんにご兄弟や年の近いご親戚がいる場合、その時に使ったお宮参りの小物の使い回しをしたいと考えるものですよね。

私も3人の子の母ですが、毎回お宮参りに使う小物を揃えるのは大変で、使い回しをしたこともありました。

しかし、調べてみたところ、お宮参りの小物の使い回しは罰当たりだとか…!

祝い事ですので、あまり縁起のよくないことは避けたいですよね。

この記事を読んで、お宮参りの小物をきちんと用意することで、赤ちゃんの健やかな成長を願うことができますよ。

是非参考にしてください。

お宮参りに小物の使い回しはできたら避ける

最初に、お宮参りとは、赤ちゃんの誕生を祝う、初めての大きな行事です。

その土地の氏神様(神社)に赤ちゃんが無事生まれたことを報告することと、今後の健やかな成長とご加護をお祈りすることを目的として行います。

私も3人子供がいますので、3回お宮参りをしました。子供が増えるとその分、お祝い事も増え、喜ばしいことなのですが、それぞれ準備するのも大変なんですよね……。

お宮参りに限らず、お食い初め、初節句、七五三……を繰り返し繰り返し、といった感じで、使えるものはまた使おうと思い、小物類はとっておいてあるものも多くあります。

そういった小物類は、その行事ごとに一回しか使わないし、使い回してもいいものなのでしょうか。気になったので調べてみました!

結論から言いますと、お宮参りの小物の使い回しはできたら避けて、新しいものを準備するのがよいとされています。

お宮参りの小物ひとつひとつには、一人一人の赤ちゃんが健やかに育つよう意味が込められているからです。

ご家族やご両親などが気にしないのであれば、使い回しでも問題はないかと思いますが、縁起物なので、できたら新しく揃えたいものです。

わかってはいるけれど、また揃えるのも大変なんですもの……

そうですよね、共感します。お金もかかりますしね…。

そんな方は、お宮参りの小物に込められた意味を知ることで理解できると思いますよ。

私も、今回初めてお宮参りの小物の意味を知って、もしまたお宮参りの機会があったら、全てきちんと新調しようと思うようになりました。

次で詳しくご紹介しますね。

お宮参りの小物の意味

なぜお宮参りの小物を新しく揃えた方がいいのかを知るために、ここでは、お宮参りの小物の意味を解説させていただこうと思います。

まず、お宮参りの小物はどんなものがあるか知っていますか?

こんなものがあります。

【お宮参りの小物】

結構たくさんあるんですね!

そうなんです。赤ちゃんが健やかに成長することを願うものとして、こんなにたくさんあるんですよ。では早速、それぞれに込められた詳しい意味をみていきましょう。

扇子

お宮参りの扇子は、末広がりの形状から別名「末広」とも呼ばれる小物です。

この先の人生が末広がりでありますように、という意味が込められていて、とても縁起のよいものです。

お宮参りに使う扇子に、赤ちゃんの名前と生年月日を書き、のし袋に入れ、それを麻の紐で結びます。

この時、白色の麻の紐を使うようにしましょう。

白色の麻の紐を使う理由は、「髪が白くなるまで長生きできますように」という長寿の願いが込められているからです。

でんでん太鼓

でんでん太鼓は、赤ちゃんをあやすためのおもちゃとして昔からあるものです。

出産時に贈られることもありますよね。

でんでん太鼓の意味は、両面で音が出せる丸い形状から「裏表がなく素直で、角がなく穏やかな子に育ちますように」というもの。

昔は、おもちゃとしてだけでなく、悪霊を祓うための物としても使用されていたようです。

紐銭

紐銭は、お祝いとして頂いたご祝儀袋を、他の小物と一緒に祝い着につけるものです。帯銭と呼ばれることもあります。

中部地方の一部では、ご祝儀袋ではなく、5円玉や50円玉を麻の紐に通して祝い着に直接結ぶやり方もあるようです。

紐銭には「将来お金に困りませんように」という意味の願いが込められています。

紐銭のやり方については、その地域で色々と違いがあるようです。神社やご両親などに確認してみるといいかもしれません。

犬張子

犬張子は犬の形をした紙製の置物で、江戸中期以降から庶民の間で親しまれているお宮参りの小物のひとつ。

犬は丈夫で健やかに育つので、そのことから「健康にすくすく育ってほしい」という意味が込められています。

また、犬は邪気を祓う霊獣ともされているので、赤ちゃんの厄除けとしても昔から使われてきました。

犬張子は3歳までは子供の身代わりとなって災厄をかぶってくれるとされています。

これを聞くと、やはりそれぞれの赤ちゃんにひとつずつ用意してあげたいですね。

たしかに!何人もの子供の身代わりになってくれるなんて、ちょっと都合よく解釈し過ぎかもしれませんね。

お守り袋

お守り袋は、神社にお参りした際にもらうお守りを入れる袋です。

お守り袋には、縁起がよいといわれる絵柄が刺繡されています。その絵柄が、例えば鶴であれば、「鶴のように長生きできますように」という意味があります。

ちなみに、お守り袋は、男の子の赤ちゃんは白い房、女の子の赤ちゃんは赤い房を選ぶことになっていますので気を付けてください。

誕生記

誕生記は、生まれた赤ちゃんの成長を記録する巻物のことです。

誕生日、名前、命名式、お宮参り、お食い初め、初節句、初誕生日、七五三などの日付を記入します。また、手形も残すことができるものです。

誕生記はご紹介した他の小物とは少し違い、祝い着に結びつける物ではないですが、赤ちゃんの成長を祝う記念品としてお宮参りの小物のひとつとなっています。

よだれかけ

お宮参りの小物のひとつである、よだれかけは、祝い着が赤ちゃんのよだれで汚れるのを防ぐためにあります。

お宮参りは、比較的長時間の外出になるため、汚れても大丈夫なように、数枚持っていくのが安心です。

我が家のお宮参りでも、可愛いよだれかけを用意したのですが、ミルクの吐き戻しが多い月齢なのもあり、何度も汚してしまい、写真を撮る時には普段のよだれかけになってしまいました。

我が家では「お宮参りに行った」という事が大事なので、それほど気にしませんでしたが、伝統を重んじる家系だと、きちんとしたものを数枚用意した方がいいかもしれませんね。

お宮参りのよだれかけも、縁起のよい絵柄が刺繡された物を選ぶといいですね。

帽子

赤ちゃんの肌はとてもデリケート。そんな肌を守るために、帽子も用意しましょう。

お宮参りの帽子は、よだれかけとセットで販売されていることが多く、とても可愛らしいデザインのものもたくさんあります。

赤ちゃんに正装させるのは、とてもかわいいので、親としてもテンションが上がりますよね。

あれもこれもと、色々と着させたくなってしまうので、一つに絞るのはとても苦労しますが、それも楽しみのひとつです。

こうした、お宮参りの小物の意味がわかると、やはり使い回しでなく、新品を揃えて赤ちゃんごとにお祝いをしてあげたくなりますよね。

お宮参りの小物の処分方法

お宮参りで使った小物の処分方法は、基本的には神社に奉納するのがよいといわれています。

小物の内、扇子はお宮参りの参拝後に、そのまま奉納するか、後日神社でお焚き上げしてもらって処分しましょう。

犬張子は先ほども紹介しましたように、3歳になるまで子供の身代わりとなって災厄をかぶってくれる小物とされているので、3歳の七五三のお参りで神社に奉納するのが正式な処分方法です。

そして、でんでん太鼓はお宮参り後も、赤ちゃんのおもちゃとして使えるため、奉納しなくてもよいとされています。

楽しい音と、色鮮やかなでんでん太鼓は、きっと赤ちゃんのお気に入りになることでしょう。

まとめ

- お宮参りの小物の使い回しはできたら避けて、新しいものを準備するのがよいとされている

- お宮参りの小物にはそれぞれ意味がある

- お宮参りの小物の意味を知ると、使い回しではなく新調した方がよいと思える

- お宮参りの小物の処分方法は、基本的には神社に奉納するのがよい

- 犬張子は3歳の七五三のお参りで神社に奉納し、でんでん太鼓はおもちゃとして使えるので奉納しなくてもよいとされている

お宮参りに向けて、できたら使い回しではない小物を揃え、赤ちゃんの誕生を感謝して、これからの成長をお祈りしましょう。

私もとっておいてあるお宮参りの小物を急いで神社に奉納しようと思います。

是非参考にして、素敵なお宮参りにしてくださいね。

コメント