今年はなんだかたくさん病院にかかったな…というあなたは確定申告で医療費控除が受けられるかもしれません。

2016年までは1年間分の病院の領収書の原本を税務署に提出していましたが、現在では簡単な明細を添付すれば領収書は提出不要となりました。

しかし、代わりに領収書を自宅で5年保管することになっています。

医療費の領収書は人ごとに、病院ごとに分けて保管しましょう。

ひとつの場所に家族全員分をごっそりまとめて保管している、という方も多いかもしれません。

その保管方法だと、確定申告の時期に後悔することになるかも…。

この記事では、

- 確定申告へ向けての領収書の保管方法とその後の保管方法

- 病院からもらった領収書をなくした場合の対処法

- 医療費控除の対象者と受けられる範囲

主にこちらの3点をご紹介します。

病院の領収書のかしこい保管方法は?

皆さんが病院の領収書を保管する目的は、おそらく確定申告の医療費控除に使うためがほとんどだと思います。

確定申告に使う翌年の2月まで、実際にすぐ使えるように準備しておきたいですよね。

どのように領収書を保管するの?

病院の領収書はこう保管します。

- 人ごとに仕分けする

- そこから病院ごと、薬局ごとに仕分けしておく

この2点だけを1年間定期的にやっておくと確定申告の準備も、その後5年間管理する時も楽です。

毎日忙しくて、病院にかかった後は領収書なんて一カ所にまとめておくのが精一杯…

わかります。私もそうでした。

では実際に私が実践している、「面倒ながらもポイントを押さえた保管方法」を写真付きでご紹介いたします。

実践している保管方法をご紹介

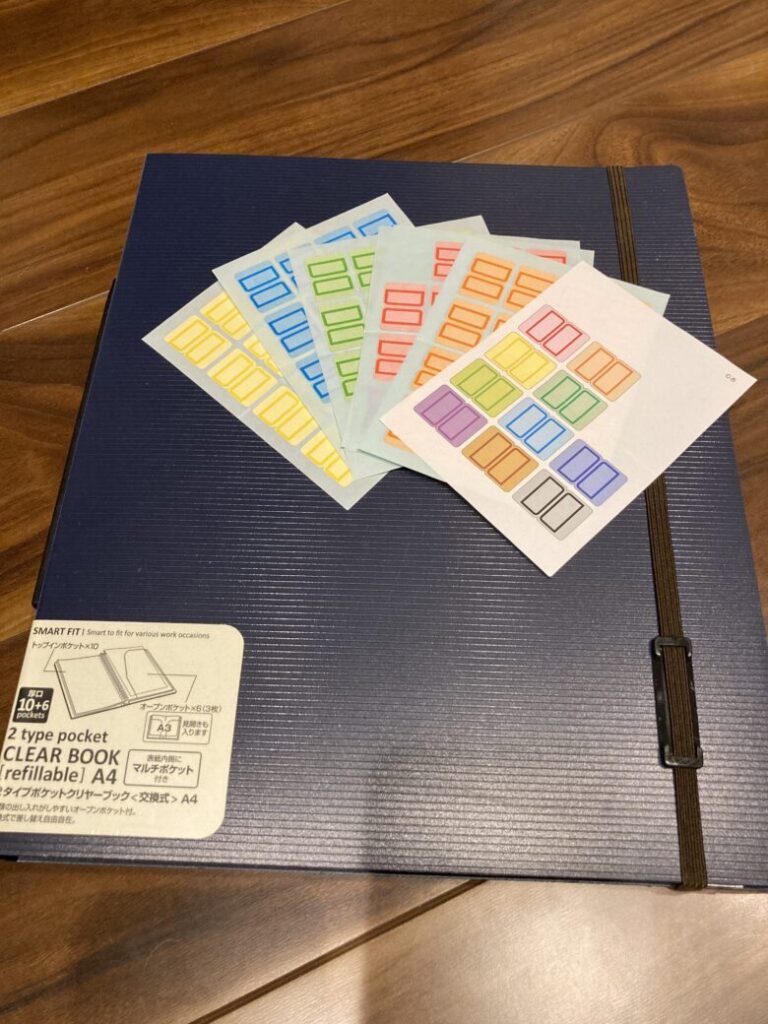

使うものはクリアポケットファイルと見出しシールです。

立派なファイルですが家に余っていたものです。100均で両方買えますよ。

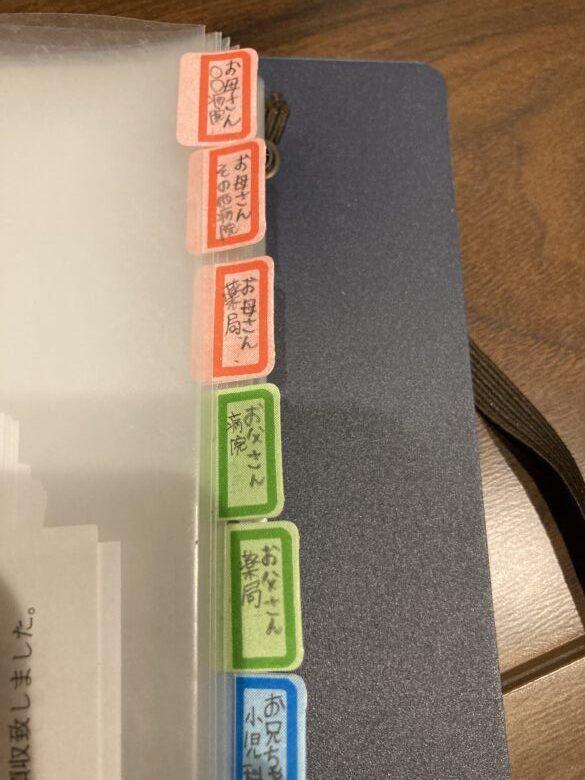

クリアポケットに見出しシールで人の名前と補足を書いて貼っていきます。

私はかかりつけの皮膚科によく通っているので私の名前と皮膚科専門ポケットも作りました。

その他の病院はざっくり1ポケットで作っています。

それと調剤薬局用のポケットも作りました。

夫はありがたいことにいつも健康体なので病院用と薬局用のポケットひとつずつで十分です。

子供は小児科用、その他病院用、薬局用で3ポケット使います。

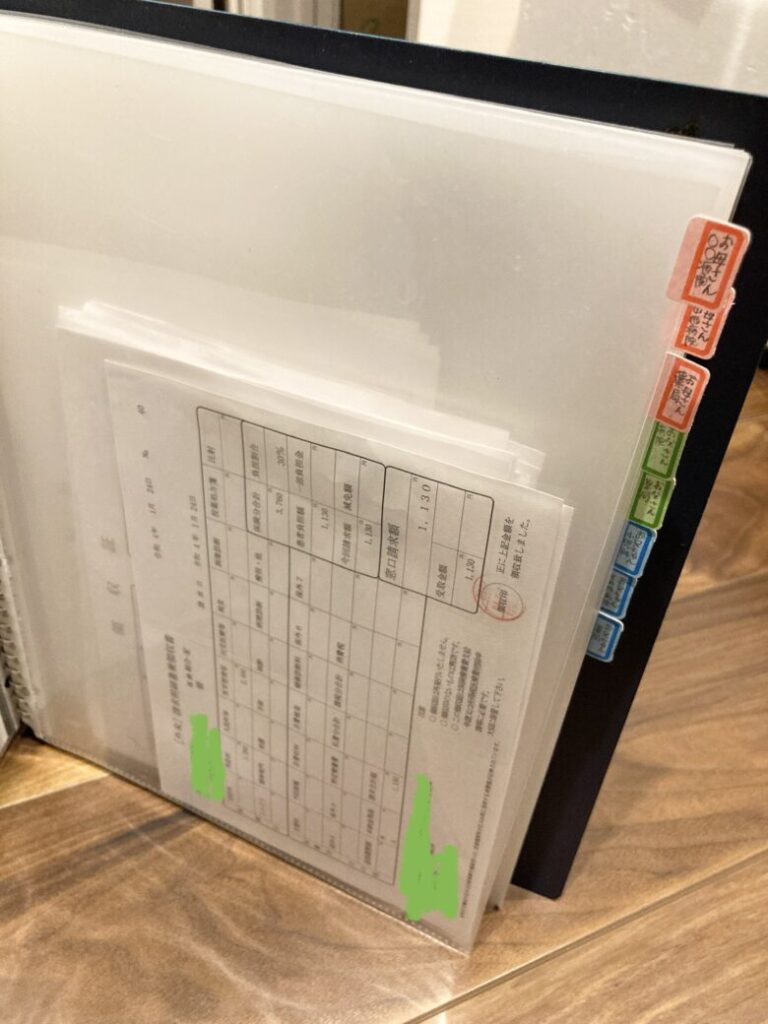

では病院から帰宅したら、該当の人のそれぞれのポケットに入れていきます。

その年にかかったことのある病院、薬局の領収書があればそのうしろに重ねて入れましょう。

さらに日付ごとに並んでいるとベストですが、正直そこまで必要ないかと思います。

確定申告が終われば、クリアポケットに新たな見出しを作ります。

「R5年お母さん、R5年お父さん、R5年お兄ちゃん」

人ごと、医療機関ごとにホチキス留めをしてこのポケットに入れておけば後は5年間保管するだけです。

この保管方法なら、空にしたファイルはまた翌年そのまま使っていくことができます。

なぜ領収書は保管しなければいけないの?

なぜ病院の領収書を保管しなければいけないかは、

- 医療費控除を受けるためや医療保険の請求に向けて領収書が必要だから

- 確定申告後に問題点があった時に、提示もしくは提出を求められることがあるから

大きくはこの2点です。

大きな手術や入院などをしたとき、民間の医療保険に加入していて保険金をもらうには領収書や診療明細書の提示も求められます。

これらも同じファイルの別ポケットに入れておけば間違いないですよね。

また、確定申告で医療費控除を受けるには医療費の合計金額を計算しますので、保管は必須です。

2016年までは領収書原本の提出が義務付けられていましたが、翌年からは簡単な明細を添付すれば領収書は提出不要となりました。

その代わり、病院の領収書は5年間自宅で保管することになりました。

なぜ5年かというと、それは確定申告の間違いがあった時正す手続き(更正の請求)が5年さかのぼってできるためです。

どうでもいい話ですが、私は2014年に確定申告時期限定の会場でのパソコン作業を補佐するアルバイトをしていたことがあります。

空いた時間、医療費控除の提出された領収書の封筒を開封してざっくり確認する作業もありました。

膨大な量、そして医療費控除の対象ではないサプリメントの領収書なども入っており、

確かにこれは税務署内で場所を取って管理するには大変だな…と思いました。

そんな背景あっての自宅保管かもしれませんね。

病院の領収書をなくした場合

病院の領収書が入ったファイルごとごっそり全部なくした!

ここまでくると医療費控除を受けるのはちょっと難しいのですが、何枚かなら以下の方法で取得できるかもしれません。

その病院で再発行してもらう

なくしたら、ダメもとでその病院に再発行を頼んでみましょう。

ただ、残念ながら断られるケースが多いようです。

まあ確かに忙しいし確定申告の時期にごった返したりするかもしれないよね。

そういった場合は「領収額証明書」の発行を依頼してみましょう。

指定した期間分で、その病院でのあなたが支払った医療費の金額が書いてある証明書になります。

しかしこれは発行が有料で、その病院によりますが数千円かかることも…。

また、家計簿の医療費の欄に詳しくつけていた場合、自治体や税務署にもよりますが確認できればOKということもあるようです。

一度相談してみるのもアリかもしれません。

健康保険組合の医療費のおしらせで代用

病院の領収書をなくしたら、健康保険組合の「医療費のおしらせ」で代用することもできます。

医療費のおしらせとは医療費通知のことです。

扶養家族分、かかった病院全てが書いてありますよ。

加入している健康保険組合にもよりますが3か月ごとにハガキで郵送されてきたり、言わないと発行されなかったりもするようです。

なくさなくても医療費通知で対応すると申告が楽かもしれません。

確定申告時期に12月分までの通知がそろわないこともありますが、その部分は領収書で対応します。

保管の必要があるなし関係なく、病院の領収書は

最低でも確定申告が終わるまでは保管しておいた方が間違いないね!

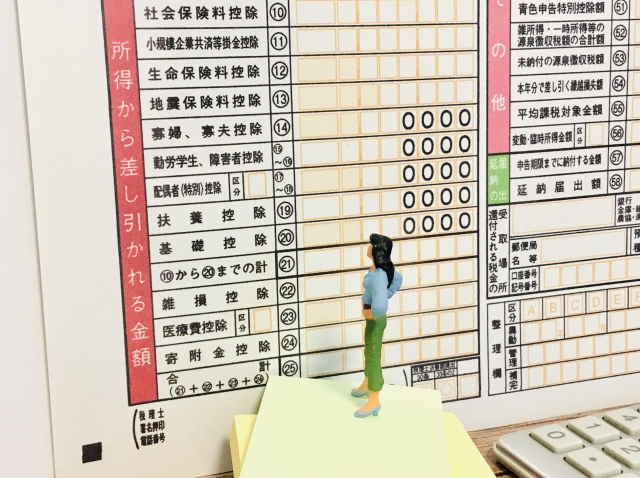

病院の領収書は確定申告でどう使うの?

保管した領収書は確定申告においてどう使っていくのでしょうか。

確定申告での病院の領収書の使い方

原本を提出する書類も減り、最近ではご自宅やスマホからネットで確定申告を行う方も多いのではないでしょうか。

ネットでの確定申告では医療費控除の入力時に、

- 医療費通知(書面もしくは病院からもらったデータ)を添付もしくは入力する方法

- 医療費の領収書から1件ずつ入力しその場で明細を作る方法

- 医療費集計フォーム(エクセル)をダウンロードして事前に作成しデータを添付する方法

- 扶養家族分の医療費の合計のみを領収書から手計算で入力し、手書きの明細書を作り郵送する方法

この4点から選択し申告を行います。

2と4の方法は件数が多いと正直効率が悪く時間もなかなかかかります。

おすすめは1か3の方法です。

1の方法の医療費通知は黙っていてはもらえない可能性もあります。

3の方法は今回ご紹介した保管方法と相性がよいので少し掘り下げてお伝えしますね。

医療費集計フォームの利用

件数が少なければいいのですが、せっかく時間をかけて領収書から全件を入力しても、ネット回線がおかしくなって消えた…なんてことがあったら立ち直れませんよね。(笑)

こちらの医療費集計フォームを使って日頃から入力してもよし。

人ごと、病院ごとにまとめて合計を出し、翌年入力しておいてもよしです。

国税庁 確定申告書等作成コーナーよりダウンロードできます。

エクセルなので、人ごと、病院ごとにまとめておけば、「医療を受けた人」の列も、「病院・薬局などの名称」の列もセルの右下(+マーク)を下へ伸ばせば複写できます。

「支払い年月日」の入力は任意となっているため、領収書を保管する時の日付ごとの並び替えも特に必要ではありません。

医療保険金が出て補填する場合は医療費合計からではなく、その手術費などの明細からだけ引かれる形となります。

入力が完了したらパソコンのわかりやすい場所に保存しておきましょう!

確定申告作成コーナーで医療費控除入力時にこのファイルをアップロードすれば終わりです。

エクセルの基本操作がわかるならこの方法がおすすめです。

マイナンバーカードでの申告

マイナ保険証、つまりマイナンバーカードを健康保険証としてもう使っているよという方も増えてきていますよね。

マイナポータルの利用申し込みをすると、マイナポータル上で医療費通知のデータを確認、取得できるようになります。

そのデータはネットでの確定申告時に自動転記することができます。

かなり医療費控除が楽になりますし、領収書はその場合保管しなくてもよくなります。

注意したい点は、

- 医療費通知情報として取得できる対象が保険診療分のみ

- マイナ保険証を使わなかった医療費の領収書は保管が必要

- 1年間の医療費通知情報は原則として翌年の2月9日に取得可能になる

- 家族分の申告には代理人設定が必要

市販の医薬品の購入費や、通院にかかる交通費などはもちろんマイナ保険証を通さないので別途領収書を保管する必要があります。

確定申告の時期は2月の中旬なので医療費通知が取得可能になる2月9日はかなりギリギリです。

また扶養家族分の医療費控除を受けるためには代理人設定が個別に必要というなかなか遠い道のりです。

ただ、マイナンバーカードを使っての確定申告はiDeCoやふるさと納税の自動入力などどんどん出来ることが増えています。

一度登録してしまえばもっと時間短縮につながるでしょう。

未登録の方は次年度に向けて登録してみるのもいいですね。

医療費控除の対象者とは?意外な費用も使える!

まずは領収書を合計し、医療費控除を受けられるのかを確認しましょう。

医療費控除=(A:支払った医療費)ー(B:保険金などで補填された金額)ー(C:10万円)

※Cは 年収200万円未満の方は(総所得金額×5%)で計算した額

会社で年末調整をしており、その年全然病院にかかっていないのであれば、わざわざ確定申告に行く必要もありません。

よく1年の医療費合計が10万円を超えたら対象、などと聞いたことがあるかと思いますがこの式のことです。

ここで言うAの医療費には実は色々含まれており、こんなものも対象であったりしますよ。

- 通院にかかる交通費

- 出産費用、妊婦検診

- 義足や義手やコルセット費用

- レーシックやICL手術費用

- 医師による指示の眼鏡購入費用

美容整形や自由診療の歯のホワイトニングなどは対象外だったり、意外な費用がOKだったりします。

また、市販の医薬品を購入した時のレシートなどでも対象となりますが、

こちらはセルフメディケーション税制にあたり、医療費控除とのどちらか選択制となります。

詳しくは国税庁HPなどで確認して下さいね。

少し突っ込んだ話になってしまいましたが意外なものも医療費控除に使えるので、ぜひ紹介した保管方法で領収書は管理しておきましょう!

まとめ

- 病院の領収書のかしこい保管方法は、人ごとに、病院ごとに分ける

- クリアポケットに見出しシールでざっくり簡単に管理する

- 確定申告で医療費控除を受けるには、医療費の合計金額を計算するため領収書の保管は必須である

- 2017年から病院の領収書は確定申告後自宅で5年間保管する必要がある

- 病院の領収書をなくしてしまったら、再発行か有料の領収額証明書の発行を依頼する

- 病院の領収書をなくしてしまったら、医療費のおしらせで代用する

- 1年間の病院の領収書が多ければ、医療費集計フォームや医療費通知を使って申告するのが楽でおすすめ

- マイナンバーカードでの申告は、領収書の保管ほぼいらなく、注意点も多いが時短に繋がる

- 医療費には実は色々含まれており、保険診療以外にも控除が受けられることがある

- 保管の必要があるなし関係なく、病院の領収書は最低でも確定申告が終わるまでは保管しておいた方が間違いない

マイナンバーカードの登場で、またガラリと医療費控除の手続きも変わっていくことでしょう。

新しいやり方を取り入れるのはなかなか骨が折れるものですよね。

私の父はパソコンもエクセルも使えるのに未だに医療費明細書を手書きで作っていたりしています。

今回紹介した病院の領収書の保管方法は絶対クリアポケットファイルを使ってくださいというわけではありません。

人ごと、病院ごとに固めておけば空き箱でもクリアファイルでも大丈夫ですよ。

大事なことは確定申告の時使いやすいようにしてあること。

提示を求められたときすぐ出せるような状態にしておく保管方法をとる、ということです。

私もしばらくは病院の領収書を5年間自宅保管することとなるかもしれません…(笑)

コメント