子どものお食い初めのメニューは、地域によって違いがあるんですよ!

関西や関東など地域によってお食い初めに違いがあることは、自分の子どもの時に調べてみて初めて知りました!

一般的な歯固めの儀式は「石」ですが、関西では「タコ」を使うことが多くあります。また、関西の一部ですが鯛のかわりに「ホウボウ」という魚を使う地域もあるんです。

お食い初めの一般的なメニューは、昔ながらの和食のメニューの赤飯、焼き魚、煮物、汁物、香の物の一汁三菜で準備します。

これらのお食い初めのメニューには、子どもの幸せを願う意味が込められています。たとえばタコは「多幸」の当て字から、多くの幸せを願う気持ちです。

実際のお食い初めのやり方は地域や家族でやり方が違うこともありますので、気になったら家族や親戚に聞いてみましょう!

お食い初めのメニューで関西ならではのものはタコ!!

はじめての子どものお食い初めだと、どんなメニューを用意したらよいか、当日の儀式をどうやってするのか……など分からないことがたくさんありますよね。

お食い初めについて調べていると、祝い膳のメニューには地域ごとに特徴があることを知りました。

関西では歯固め石ではなく「タコ」を用意することが多かったり、鯛のかわりに「ホウボウ」を用意する地域があったり、という感じです。

お食い初めのメニューに地域ごとの違いがあるなんて、すごく面白いですよね。

関西の歯固めの儀式はタコを使う!!その意味とは?

関西のお食い初めでは、歯固めの儀式に歯固めの「石」ではなく「タコ」を使います。

歯固めの儀式に「タコ」を使うことに、どんな意味が込められているのでしょうか?

「タコ」には、いくつかの意味が込められています。

・多幸(たこう)を願って

・固いタコが食べられるくらい丈夫な歯が生えますように

・食べる物に困らないように(「た」べるものに「こ」まらないように)

・タコの吸盤のようにきれいな歯並びになるように

「タコ」にいろいろな意味が込められていて、とても興味深いです。

タコは当て字で多幸と書かれることがあり、「幸せが多くもたらす」生き物ということで縁起物として利用されたりしていますよね。

ホウボウに込められた意味とは?

関西の一部(愛媛県宇和島、京都)の地域ではありますが、鯛のかわりに「ホウボウ」という魚を使う地域もあります。鯛と同じく、尾頭付きで準備するそうです。

ホウボウとは、カサゴ目ホウボウ科に属する底生の魚です。きれいな水色の縁取りと斑点のある特徴的なムナビレをもっています。

そのムナビレの一部を足のようにして海底を歩いてエサを探したり、魚なのに「ボーボー」と低い声で鳴く(浮袋を収縮・共鳴させている)、ちょっと変わった魚です。

魔除けや邪気を祓うといわれる赤色をしたホウボウは、鯛と同じように縁起が良い魚とされています。

ホウボウのことを「カナガシラ」と呼ぶ地域もあるようです(地域によってはホウボウとカナガシラは、それぞれ別の魚のことをいう場合もあります)。

カナガシラは漢字で書くと「金頭」となり、縁起のいい魚とされています。

縁起が良くおめでたい魚というだけでなく、次のような意味を込めてお食い初めに準備するそうです。

・強い子になるように

・頭の骨が硬くなるように

・夜泣きをしないように

・人の長となるように

夜泣きをしないようにという願いは、ホウボウが「ボーボー」と鳴くことに由来するようです。

また、ホウボウは頭が大きくて硬い魚であることから、この大きい頭の骨を鎧と兜に見立てて、強い子に育って欲しいという願いが込められているようです。

関西のどのあたりでお食い初めにホウボウを準備するのでしょうか。

ネットのある掲示板をみると、愛媛県宇和島や京都の一部でホウボウを準備するという話が出ていました。

愛媛県宇和島ではお食い初めのときにホウボウを使うだけでなく、お嫁さんを迎えに行くときに仲人が持っていくという風習があるそうです。

本当におめでたい魚なのですね!

関西ではお食い初めを生後120日で行う地域も!

メニューではありませんが、お食い初めを行う時期も地域によって違うようです。

一般的には生後100日頃に行うことが多いお食い初めですが、関西では生後120日頃で行うことが多いようです。

また、地域によっては生後110日頃に行う地域もあるようです。

お食い初めを行う時期は、現代では厳密に決められているわけではありません。お食い初めを実際に行う時期は、参加する家族や親戚の都合や、大安などのカレンダーで決めていいでしょう。

お食い初めメニューそれぞれに込められた意味とは?!

関西独特のお食い初めメニューであるタコとホウボウには、子どもの成長や幸せを願っていろいろな意味が込められています。

お食い初めで使うそのほかのメニューにも何か意味があるのでしょうか。

おせち料理と同じく、それぞれに意味が込められていますので紹介します。

お食い初めの基本メニューは一汁三菜

まずはお食い初めで出される一般的なメニューを紹介します。基本的なメニューは次の一汁三菜です。

・赤飯

・焼き魚

・煮物

・汁物

・香の物

伝統的な日本の食事という感じですね。

赤飯

お祝いのときに欠かせない赤飯は、お食い初めのメニューとしても欠かせません。赤飯の赤色には魔除けや邪気を祓う意味があり、縁起の良いものとされています。

焼き魚

一般的なお食い初めのメニューでは、鯛の塩焼きを尾頭付きで準備します。

みなさんご存じのとおり鯛は赤色をした白身の魚で、紅白で縁起がよい魚としてお祝いの席でよく食べられてきました。「めでたい」という語呂合わせもありますよね。

尾頭付きで準備することにも、大事な意味があります。

鯛を尾頭付きで準備することの意味は諸説あるようですが、鯛の頭からしっぽまでそろった状態であることから、人生の最初から最後までが幸せになるようにという意味があります。

また、縁起物を切り分けたりせず全部そろっている状態で出すというような意味があるようです。

鯛の寿命は15~20年(場合によっては20年以上)と長く生きる魚であることから、子どもの長寿を願う意味もあります。

「尾頭付き」で準備することにも大切な意味があるのを初めて知りました!単に見栄えがいいということだと思っていました……。

煮物

煮物は旬の野菜を使ったものを準備します。縁起がよいように、人参と大根で紅白にしたりします。

煮物に使う野菜にはいろいろな意味が込められていて、たとえば、里芋には「子宝に恵まれますように」、たけのこには「すくすくと育つように」という意味があります。

汁物

汁物はハマグリのお吸い物を準備することが一般的で、「吸う力を強くする」という意味が込められています。

また、2枚貝のハマグリは元々のペア以外の貝と組み合わせることができないことから、「良い伴侶に恵まれますように」という意味もあります。

香の物

香の物は、いわゆるお漬物のことです。お漬物のかわりに酢の物を用意することもあります。大根と人参で作った紅白のなますや、タコの酢の物です。

歯固めに使われる「タコ」と同じく、「多幸」の意味が込められています。

歯固めの石

歯固めの石は「石のように丈夫な歯が生えますように」という意味を込めて、神社の境内から選んできたり、河原から拾うなどして準備します。

石のかわりにタコや梅干しを準備することもあります。前の章で紹介しましたが、タコは「多幸」などの意味を込めて関西で使われることが多いです。

梅干しは、シワシワの梅干しのように「シワができるまで長生きできるように」という意味が込められています。

お食い初めのメニューの順番?!食べさせる真似はどうやればいい?

お食い初めの一般的なメニューは一汁三菜ですが、どの順番で子どもに食べさせる真似すればよいでしょうか。

ここでは一般的なお食い初めで食べさせる真似をする順番を紹介しますが、順番は地域や家族によって違う場合が多いです。

お食い初めのメニューを食べさせる順番が分からない場合は、家族や親戚にあらかじめ確認してみましょう。

お食い初めの儀式はどの順番ですればいい?

お食い初めは、はじめにお食い初めの儀式を行って、そのあとに歯固めの儀式を行います。

お食い初めのメニューを子どもに食べさせる真似をする順番は、その地域の習慣によって違う場合が多いです。

ここでは一般的な順番を紹介します。

お食い初めの儀式で食べさせる真似をするときは、お祝いの時に使う箸である「祝い箸」を使います。

祝い箸で食べ物を口元へ持って行き、子どもの口にちょんと食べ物をつけて子どもに食べさせる真似をします。

食べさせる真似をする人のことを、「養い親(やしないおや)」と呼びます。

お食い初めをする時期はまだ離乳食が始まっていない時期なので、アレルギーが気になる方もいると思います。

その場合は子どもの口につけずに、食べさせる真似だけでOKです。

食べさせる順番は次の2つのパターンが多いと思いますが、地域によって違いますので、どのような順番で行えばよいかは家族や親戚に確認してみましょう!

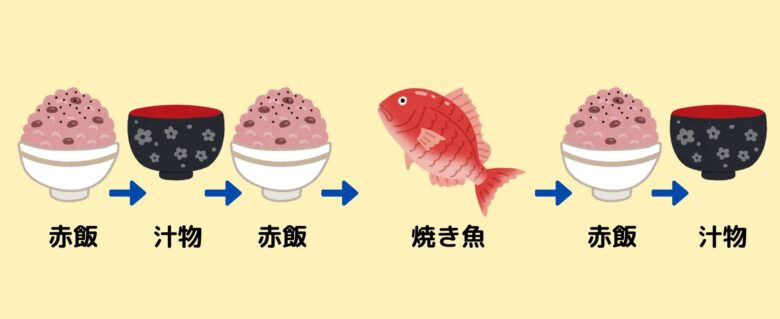

<パターン1>

赤飯→汁物→赤飯→焼き魚→赤飯→汁物の順に、子どもに食べさせる真似をします。

この順番を3回繰り返し、次に歯固めの儀式を行います。

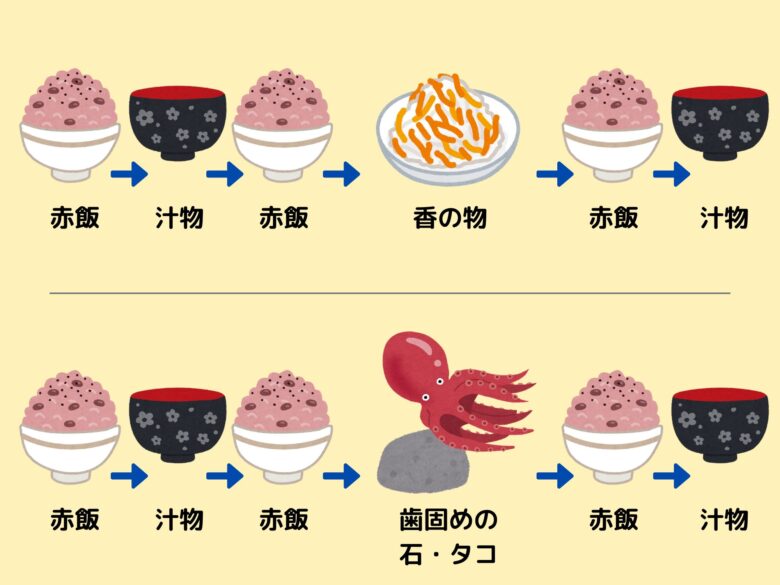

<パターン2>

赤飯→汁物→赤飯→おかず(※)→赤飯→汁物の順に、子どもに食べさせる真似をします。

おかず(※)の部分は、サイクルごとに鯛、煮物、香の物、歯固めの石にかえて行います。

けっこう手順が多いですよね……。途中で子どもがグズったり、嫌がったりしてしまうこともあると思います。その場合は無理せず、休憩をはさみながら進めてみてくださいね。

食べさせる真似をする順番を間違えても特に問題はありませんので、子どものすこやかな成長を願う儀式としてリラックスして行いましょう!

余談ですが……、うちの子どもたちはお食い初めのときにグズりにグズって、歯固めの儀式しかできませんでした!

せめてお祝い膳と記念写真を撮ろうと思ったのですが、腰もすわっていない時期なので、写真を撮るのも苦労した記憶があります。

けっきょくきちんとした写真は撮れなかったのですが、時間がたって子ども達が大きくなった今ではそれもいい思い出です!

養い親は誰にお願いすればいい?

食べさせる役の人を「養い親(やしないおや)」といいますが、お食い初めをする子どもと同性の、年長者にやってもらうのが一般的です。

お食い初めをするのが男の子ならば祖父などの男性の年長者、女の子ならば祖母などの女性の年長者が子どもに食べさせる真似をするということです。

年長者に食べさせてもらう真似をしてもらうことで、年長者にあやかってその子が長寿になれるようにという願いが込められています。

祖父母や親戚は呼ばずに、お父さんとお母さんだけでお食い初めをすることも多いと思います。その場合は、お父さんかお母さんが食べさせる真似をしてあげてくださいね。

最後に歯固めの儀式を!

お食い初めの儀式が終わったら、次は歯固めの儀式を行います。

歯固めの石にお箸で触れながら丈夫な歯になるよう願掛けし、子どもの歯ぐきに石を触れさせます。地域によっては、歯固めの石を子どもに軽く噛ませることもあるようです。

誤飲などが気になる場合は、小石を唇に軽く触れさせるか、触れさせる真似だけでもOKです。

タコを歯固めの儀式に使う場合も、同様に行ってくださいね。

我が家の子たちは歯固めの石にびっくりして、口を大きく開けて泣いてしまいました。

石の誤飲が怖くて触れる真似だけで歯固めの儀式を終わりにしましたが、丈夫な歯が生えていますよ!!

まとめ

- 関西では歯固めの儀式に「タコ」を使うことが多い

- 関西の一部の地域では、鯛のかわりに「ホウボウ」を使うことも

- お食い初めの基本メニューは一汁三菜(赤飯、焼き魚、煮物、汁物、香の物)

- 焼き魚は尾頭付きの鯛の塩焼きが一般的で、子どもの長寿を願う意味がある

- 養い親は、お食い初めをする子と同性の年長者にお願いする

- 食べさせる真似は、赤飯→汁物→赤飯→焼き魚→赤飯→汁物を3回繰り返し、最後に歯固めをするなどいくつかパターンがある

お食い初めのメニューは、関西ではタコやホウボウを使ったりするのですね。

ホウボウは一部の地域でのメニューのようですが、初めて知りました。鯛の尾頭付きはどこでも一緒だと思っていたので驚きました!

地域によって違いがあっても、どのメニューにも子どもが元気に育って幸せになって欲しいという願いが込められていました。

あまり形にとらわれず、子どもの成長をみんなでお祝いしましょう!!

コメント